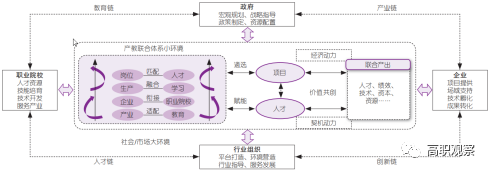

市域产教联合体需要多元主体协同塑造,坚持市场引导、政府统筹、产业集聚、企业牵引、学校主体,以链式发展激活产业与教育资源,营造充满活力的产教共生环境,多元集聚搭建信息联动平台,求同存异实现项目与人才“双交付”,构建高韧性利益链接关系网络,提升市域产教联合体的稳定性和竞争力,见图1。

图1 多元主体协同建设市域产教联合体路径动态模型

一、顶层设计与系统协调:构建充满活力的体制机制,增拓共生环境容量

政策法规及规章制度作为共生环境的隐喻元素,在市域产教联合体建构中,其是产生协同能量、发挥多元主体协同治理能效的关键工具。为此,应通过制度设计与政策引领,构建职业教育与产业发展相容互促的发展格局。

第一,切实发挥政府主导作用,健全管理保障机制。基于政策工具的视角,系统分析国家以及部委层面已有促进市域产教联合体建设的政策、文件和制度,进一步完善、出台相关法律支持条款及专项政策。制定省级、市级层面推动产教联合体建设的金融、财政、税费、土地、信用、就业和收入分配等方面的激励政策及配套实施细则,明确多元主体的职责和权利,以改革创新、先试先行破解现有制度“藩篱”和机制制约,发挥有为政府的作用,形成常态化运行机制。从实践逻辑来看,政策的生命在于落实。应建立省级政府统筹,地市级政府主责,相关职能部门、龙头院校、龙头企业、科研机构等多元主体参与的行动者网络联合会商制度,规范财政补助资金投向,发挥制度维系产教联合体社会网络的导向、协调、整合功能,形成多元主体参与、支持市域产教联合体建设的合力。省和市级财政增设以产业园区为基础的市域产教联合体建设项目,鼓励龙头企业、龙头院校牵头参与产教联合体运行。省级教育行政部门负责领导本省行政区域的产教联合体建设,加大政策宣传和引导力度,建设一批能支撑区域产业高质量发展的市域产教联合体,促进教育与产业发展的统筹融合、良性互动、协同发展,塑造充满活力的社会大环境。

第二,充分考虑市域产教联合体的多元主体利益需求,形塑互惠共生的产教联合体系小环境,形成“多元一体”治理格局。不断完善产教联合管理机制,多元主体相互依存、资源互补,直面工作中的突出问题和主要矛盾,统筹协调、合作解决、一体推进,运用民主协商的形式探索建立科学有效的诉求表达和利益协调机制,为产教联合体的可持续发展奠定扎实基础。相关路径包括:成立产教联合理事会,建立联席会议工作机制,建立健全以章程为核心的各项规章制度,包括会商监督、考核评价、奖惩激励、信息共建及品牌活动等环节的制度体系,对产教联合体的运营进行顶层设计;组织制定市域产教联合体重点任务规划,并将工作分解到相关行政职能部门、协会、企业、学校等成员单位。多元主体根据任务分工,认真梳理、分析、细化各项工作举措,列出任务清单,制定行动计划,落实工作职责,分阶段、分步骤及时推进,以项目式、目标化管理方式,规划、组织各项生产运营环节,整合多元主体资源,突出政府主导,强化行会引导,凸显龙头企业、龙头院校牵头作用,深化院校育人职能。

第三,对标对表,微观嵌入多维考核评价体系。充分利用大数据、区块链等信息技术,建立“多维智评模式”,使之成为具有“教育—人才—产业—创新”混合驱动功能的技术技能积累创新载体,以此拉紧教育与产业的关系链条,激发多元主体内生动力。将市域产教联合体建设工作纳入政府教育和经济工作评价体系,有机嵌入地方政府职能部门履责考核和绩效评价的重要指标体系中,增强地方政府协同动力。科学使用评价结果,对真抓实干、成效明显的地方政府及其成员予以“以奖代补”或表扬激励,对工作不力的地方政府及其成员进行问责劝勉。重点评价地方政府在推进市域产教联合体建设方面的协调会商机制、实体化运作机制、建设共性技术服务平台等方面的具体措施及取得的成效,用好用足用实考核结果“晴雨表”。建立健全市域产教联合体内部规范运营的制约机制及评价体系,加强考核评估,推动信息公开透明运行,保障多元主体的知情权、参与权、表达权和监督权,防止权利滥用、以权谋私,营造公平公正的运营环境,推动“产学研创”深度融合。

二、多元聚合与信息共享:搭建信息联动平台,提升持续发展效能

第一,多元聚合,搭建产业引领、市场治理、政行企校深度参与的产教信息联动平台。多元化的产教资源信息供给是基于集聚效应的产业园区经济形态形成信息协同共享的公共价值和自觉意识。通过共享价值判断与联动行为意向对市域产教联合体的多元主体产生正向影响,搭建产教资源融合发展信息联动平台和指挥调度中心,将多源异构的离散信息、资源以逻辑的或物理的方式重组为一个整体,结成“利益互嵌”的产教联合体。主体间信息资源获取或交换,便于供需信息有效流通、管理、利用和服务,实现产教联合体全环节信息数据的精细化全程追踪监测,确保信息畅通。完善优势资源流动机制,集聚政府的政策资源、企业的成果转化和岗位实践资源、职业院校的人才资源和技术开发资源、科研机构的研发资源,多元主体共建产业园区先进技术成果转化中心,培养高素质技术技能型人才,夯实园区产业发展基础,促进企业转型升级,使产教信息联动由“无序”到“有序”,释放出“1+1>2”的倍增效应。

第二,信息共享,提升产教供需信息精准对接效能。市域产教联合体信息联动平台以大数据信息技术为核心,形成信息数据主动公开、交换、共享的公共价值普遍共识,不断增强信息数据的及时性、准确性和持续性,延拓信息数据协同的广度、真度、精度、向度。多元主体通过信息联动平台实现数据可视化多维分析、信息精准对接,政府部门及时发布产教联合体支持政策,企业及时发布岗位和技术服务需求,学校及时发布人才培养、技能培训、科技创新成果等相关信息。建立动态更新的市域产教联合体政策支持清单、企业需求清单、学生信息清单、培训资源清单、技术服务清单,有效整合多元主体的数据信息,确保科技创新为企业攻克技术难关服务,人才培养为企业用人需求服务,专业建设为产业转型升级服务,实现全链封闭的智能化监管模式,提升产教联合体运营的管控能力。

第三,市域产教联合体建设主体具有多元性,成员单位之间信息畅通是确保市域产教联合体可持续发展的首要条件。多元主体在信息联动的环境下及时掌握供需信息,通过对话协商使其思想、利益等经过冲突、争辩与折中,以便及时调整供给,强化多元主体的责任担当,避免因惯性思维、自利倾向、政治顾虑产生的“决策者偏好”现象。充分利用信息联动平台实时更新动态数据信息,以市场用人需求为导向动态调整专业布局,紧跟产业步伐,助力企业发展,打破人才供需市场信息壁垒。充分发挥龙头企业、龙头院校“头雁”带动效应,动员多元主体积极参与产教联合体协同治理,形成全员信息协同氛围,做好市域产教联合体持续优化的保障。确保市域产教联合体运营过程中管理高效、运行时效、合作长效、评价有效,真正做到教育链、人才链与产业链、创新链紧密结合,促推场域融合、共生共享关系形成。

三、求同存异与耦合并进:共建“四真”育人场境,实现项目与人才“双交付”

夯实市域产教联合体建设基础需要产业主体根据自身资源禀赋、区位条件精准选择切合实际的产业项目,并以此为基础凝聚资源要素,多元主体共同搭建产学研创协同育人平台,共建“四真”育人场境,建立自带造血功能的市域产教联合体,实现产业真实项目与高素质技能型人才“双交付”,见图2。

图2 项目与人才“双交付”动态模型

第一,多元主体共建协同育人平台,补齐供需耦合短板。要摆脱经济理性的控制,需要在个体价值与社会价值的动态博弈中取舍,完善基于真实项目多元主体协同育人机制和资源要素配置结构,推动教育资源与产业资源对接、融合、集聚。教育最迫切需要的是专业的行业平台及现代化的教育产业链。围绕以产业园区为基础的经济圈建设市域产教联合体,对接区域发展布局和人才集聚雁阵格局,充分挖掘产业与教育联合发展的潜力,以资源应用最优化、效能产出最大化为导向,依据特色产业绘制产教对接图谱,积极探索、搭建产学研创协同育人平台。多元主体以项目为基点深度参与任务完成式教育教学,共同打造与产业链高度契合的教育链、人才链,补齐高素质技术技能型人才供需耦合短板,为产业发展注入人才动能,消减交互环境的不确定性,提升产业经济发展的协同性、联动性、整体性。积极推动以龙头企业为代表兼顾其他合作企业专家深度参与职业院校的专业论证、专业改造和专业群建设,不断提高专业布局与产业发展的适配度,提升人才供给侧与产业需求侧的匹配度。

第二,多元主体共建“四真”育人场景,实现项目与人才“双交付”。基于现实问题从“网”的角度审视知识,在嵌入式关系网络中,多元主体以当事人的身份投入生产与育人。采用项目结构组织团队,以产业企业真实项目为出发点,以教学任务为依据,选取成员企业典型项目,积极利用好产业真实场景,打造场境育人阵地,实施“项目—导师—团队”一体化运作。学生在“双导师”的指导下,共同完成“真项目”信息收集、方案设计,在“真任务”完成的过程中把握工艺改进、产品研发、技术攻关、服务企业技术升级改造等职业技能达成的每一个环节,快速掌握岗位技能;与此同时,创造真实效益,通过“真绩效”考核并获取相应的劳动报酬。学习与生产、教室与车间、考核与绩效交融,达成将生产资源转化为教学资源、教学资源转化为人力资源、人力资源转化为生产资源的“三转”目标,促使高素质技术技能型人才职业能力和职业素养提升,铸牢市域产教联合体发展的人才根基,实现项目与人才“双交付”。

第三,多元主体协同打造“职业培训+学历教育”双轮发展、双向提高的“职业教育服务园区发展”新体系。成立教育指导服务中心、员工教育培训中心,基于产业发展,结合园区生态育人资源和创新要素,立足岗位需求,对园区企业生产技术、信息技术、经营管理技术等开展培训,多元主体共享课程资源、师资队伍、科研成果,联合开展入职培训、岗位培训、专业技术技能培训、文化培训,推动学历教育和职业培训相互融合、相互促进。既解决了园区企业员工职业培训的难题,又解决了职业院校育人过程中脱离实际岗位的困境,使之成为产业园区紧缺人才“蓄水池”、人才成长“加速器”、人才交流“中转站”,为产业经济高质量发展提供人力资源支撑,形成多元主体协同育人的网络体系,打造园区产业新引擎,拓展经济增长极。

四、共生韧性与利益链接:强化共生单元韧性,构建利益链接关系网络

内化到产业与教育联合运行的现实场域,需构建耦合联动的高韧性市域产教联合体利益链接关系网络。

第一,建立科学稳定的高韧性利益链接机制。参与产教联合体建设的多元主体动机和行为复杂,尤其是实力薄弱的参与主体往往在产教联合体中处于弱势地位,如若其利益得不到保障,将会影响参与的积极性,只有满足多元主体的合理利益诉求,建立科学、紧密、高韧性的利益链接机制,才能维护产教联合体的稳固运营。

第二,在统一的价值诉求和目标驱动下构建基于产业真实项目任务的高韧性利益链接关系网络,全链条式助力产业和教育协同发展。市域产教联合体利益关系网络纵横交错,应加强信任机制的建设,发挥信任协同价值,聚集资金、信息、人力、物资等各类要素资源,增强多元主体间的信任关系以及合作发展的信心,为产教联合体协同治理提供强大的内核引力。将多元主体利益联结,内嵌于产业园区和社会结构中,采用捆绑式的生产经营业务活动,使得参与主体相互关联、彼此约束。同时,加强产教联合体多元主体自身的组织化、赋能化工作,激发共生能量的生成,提高产教联合体的经济价值、市场价值、自身发展能力,教育和产业统筹融合、良性互动、可持续发展,实现多元主体协同进化提升,形成真正的产教利益共同体。

第三,以市场引导产教联合体持续创新,充分发挥“有为政府”和“有效市场”的作用,以市域产教联合体所在产业园区核心主导产业为切入点,坚持以教促产、以产助教发展理念,倒逼产业与教育多元主体资源要素双向自由流动,明确“多元一体”治理格局下的共同目标和利益纽带,建立价值共创、信息共用、利益共享、风险共担的协同运营理念。“双导师”共商培养方案、共组项目团队、共建教学资源,增强利益黏合度,使多元主体主动参与产教联合项目、共育高素质技术技能型人才,突破产教联合体建设的关键堵点和瓶颈,形成长期、稳定、可持续的利益链接关系,实现产业与教育“双向成长”的格局。(节选自《职业技术教育》2023年第22期)

来源:高职观察。

版权声明:以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有,如涉及版权等问题,请及时与我们联系。