一张图纸引发的“耗材危机”

2003年的中国职业教育,正站在一个微妙的转折点上。这一年,全国职业院校在校生突破1000多万人,技能型人才培养被写入《国务院关于大力发展职业教育的决定》,成为“中国制造”向“中国智造”转型的基础工程。然而,在如此利好的政策背后,职业院校实操训练课堂中的硬件投入不足、耗材成本不够。

以上海市人力资源和社会保障局(以下简称“上海人社局”)的“等级工考试”为例:一辆报废的桑塔纳变速器,在考生反复拆装中仅能使用10-15次;每次考核需准备20套完整工具,考后80%的零件因磨损报废;一位资深教师需重复指导同一操作上百次,嗓音嘶哑与工具损耗成为职业院校教师的“职业病”。

“当时上海每年仅汽车维修工等级考试就要消耗价值超几百万元的耗材,这还不包括学校日常实训的浪费。”上海人社局一位退休官员回忆道,“更关键的是,这种‘消耗式’教学根本无法满足产业升级对高技能人才的需求。”正是在这样的背景下,一个由同济大学朱教授带领的学生团队,用一套变速器虚拟仿真软件,撕开了职业教育技术变革的裂缝。

一、技术萌芽:从“报废变速器”到“数字孪生”

1.课题起源:一场“被迫”的跨界实验

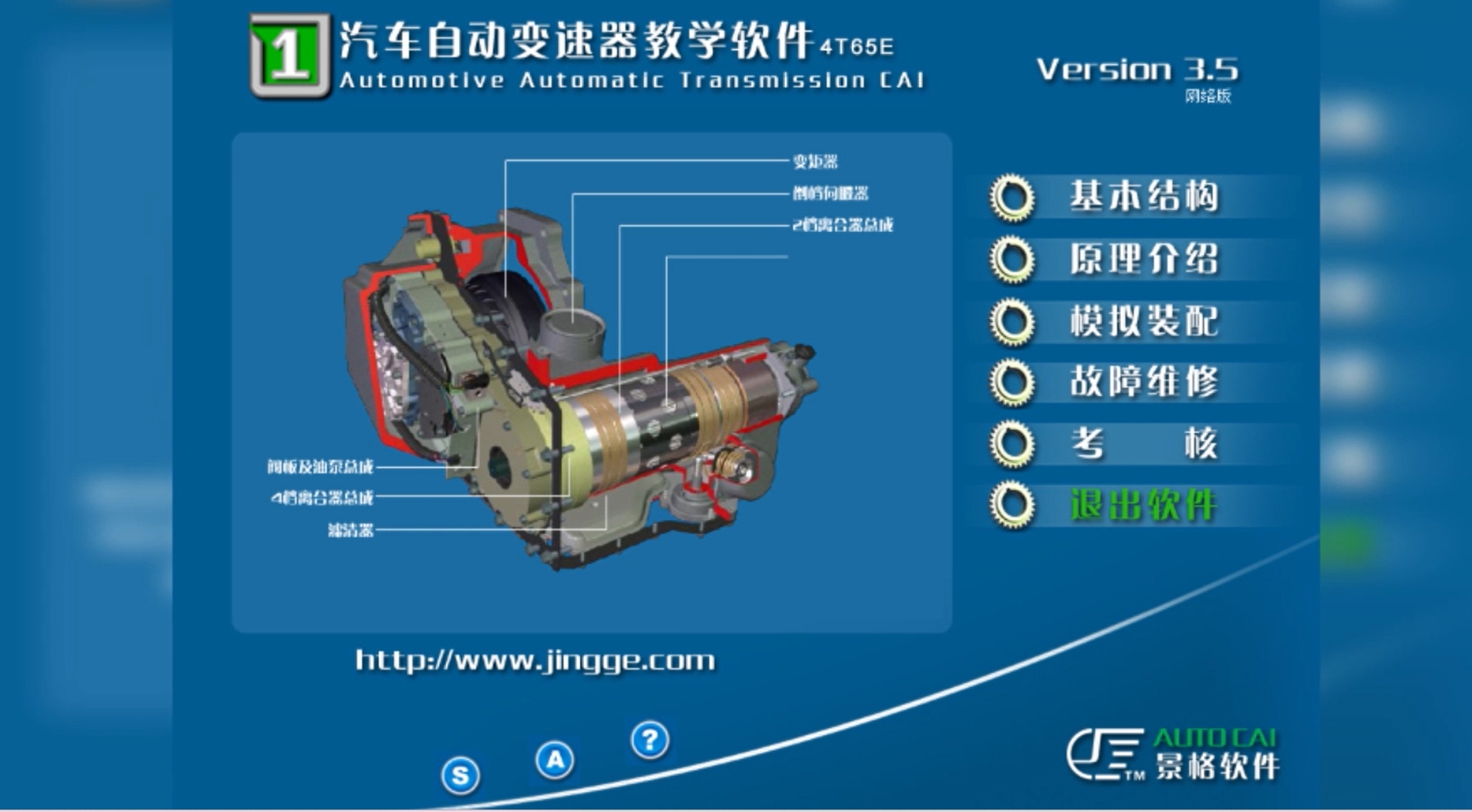

2001年初,上海人社局向同济大学汽车学院抛出一个棘手课题:如何用技术手段解决等级工考试的耗材浪费问题?“最初以为只是做背景调研分析、收集资料、整理和分析、调整研究方案和总结成果以及撰写研究报告即可。后来朱教授提出是否开发一套简单的3D模型,让学生看看结构就行。”团队核心成员、当时还是大三学生的小王回忆道,“但人社局的要求远比想象中复杂——他们需要软件能模拟真实拆装过程中的物理反馈,比如螺栓的扭矩、齿轮的啮合阻力,甚至要记录学生的操作步骤并自动评分。”这相当于要求团队在2003年的技术条件下,实现“数字孪生”的雏形。

2.技术攻坚:在“慢速网络”与“低端显卡”中突围

2003年的中国,个人电脑尚未普及,职校机房的显卡多为集成显卡,网络带宽不足1Mbps。在这样的硬件环境下运行高精度3D模型,几乎是一项“不可能任务”。“我们做了三件事:算法压缩、分层渲染、离线计算。”朱教授在技术日志中记录道:算法压缩:将变速器拆解为200余个独立模块,通过拓扑优化减少多边形数量,使单个零件模型从50MB压缩至2MB;分层渲染:根据用户操作动态加载细节——当学生仅观察外观时,仅渲染外壳;当拆解到齿轮组时,再加载内部结构;离线计算:将物理引擎(如碰撞检测、摩擦力模拟)的复杂计算放在服务器端,通过局域网同步结果,减轻客户端压力。

2003年3月,第一版《变速器虚拟仿真教学系统》在同济大学实验室诞生。当参与课题团队第一次在屏幕上转动虚拟螺栓时,显卡风扇的轰鸣声与团队成员的欢呼声交织在一起——中国汽车职业教育史上首个交互式虚拟实训工具,就此问世。

3.首次验证:在人社局考场“实战”

2003年5月,该系统在上海交通职校等级工考试中试点。考场上,考生们戴着厚重的CRT显示器(当时液晶屏尚未普及),用鼠标“拧动”虚拟螺栓。监考教师肖老师回忆:“最初我们担心学生不适应,但没想到他们很快就能上手——毕竟这一代人从小玩《红色警戒》,对鼠标操作比扳手更熟悉。”

考试结束后,系统自动生成报告:耗材成本:从每场考试20套实物工具降至10套,节省50%;师资负担:教师无需反复示范,只需查看操作记录并针对性指导;考核效率:单日考试人数从50人提升至200人。上海人社局专家组在验收报告中写道:“该系统实现了‘省耗材、可复用、流程精准、评估科学’的技术技能考核的突破,建议在职业教育领域推广。”

二、创业契机:从“技术工具”到“社会企业”

1.黑白工作室:三个大学生的“不务正业”

课题结项后,朱教授面临一个选择:是将技术封存为学术论文,还是推向市场?“2003年的学术圈,虚拟仿真还属于‘小众研究’,发论文容易,但解决不了实际问题。”朱教授在回忆中写道,“真正让我下决心让学生创业的,是那些职校教师的眼神——当他们看到软件能补充耗材不足时,眼里有一种近乎虔诚的光,我们不再在课本和黑板上讲实践课。”

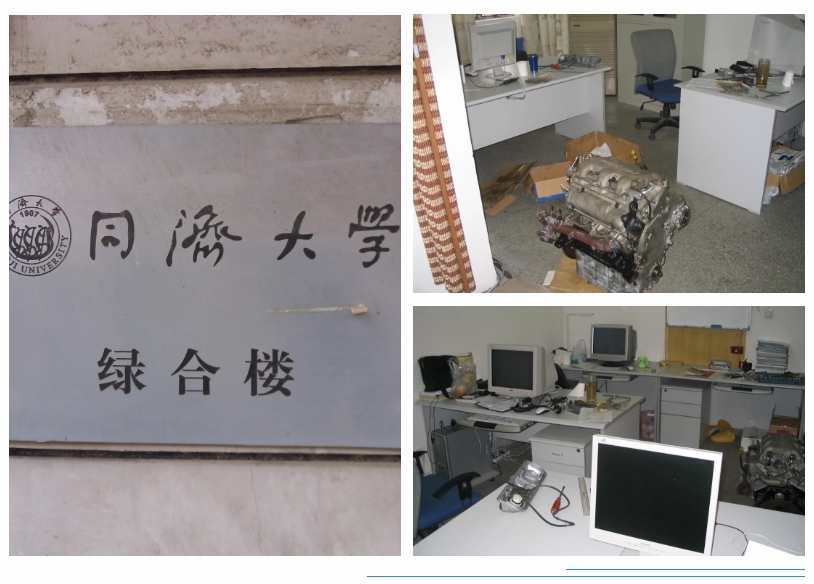

2003年6月,朱教授带领3名学生在同济大学绿合楼、电信楼各借用一间30平米的办公室和实验室,取名“黑白工作室”——“黑”代表技术底色,“白”象征教育初心。工作室的启动资金仅0.8万元,来自科研津贴和学生的兼职收入。办公设备是淘汰的二手电脑,唯一的新物件是一块白板,上面写满待攻克的技术难题:如何让软件兼容更多职校的老旧硬件?如何说服习惯“动手”的教师接受“虚拟教学”?如何从“项目定制”向“产品体系”可持续的商业模式?

2.首单突破:从“免费试用”到“价值认同”

2003年的职校市场,对“虚拟仿真”几乎一无所知。“我们最初带着软件去推销,校长们第一反应是‘这能代替真车吗?’小王笑道,“后来我们改变策略——先免费安装,让教师和学生用,用效果说话。”第一家试点学校是北京劳动技师学院。安装软件后,教师们发现:学生可以在虚拟环境中反复练习危险操作(如发动机高温拆解),避免真实事故;系统自动记录操作数据,教师能精准定位每个学生的薄弱环节;原本需要1个月完成的实训课程,现在2周即可完成,剩余时间用于创新项目。3个月后,该校主动提出购买正式授权——中国职业教育领域汽车首笔虚拟仿真软件订单,就此诞生。

3.商业模式验证:技术赋能教育的“三重价值”

到2003年底,黑白工作室已服务上海交通职业技术学校等3所职业院校,收入虽不足20万元,但验证了三个关键逻辑:教育价值:虚拟仿真不是替代实训,而是“真实操作的前置训练”,降低教学风险与成本;技术价值:通过算法优化,能在低端硬件上运行高精度模型,突破职校信息化瓶颈;商业价值:采用“仿真软件虚拟实训+实物硬件专业验证”模式,院校满意费率超80%,形成可维持生存的收入。“当时我们不知道这叫‘商业模式’,只是觉得‘能养活团队,能继续研发’就够了。”小王说。

三、社会价值:一场“静默革命”的深远影响

1.对职校:从“消耗型”到“创造型”教学

2003年的职校实训,普遍采用“耗材堆砌”模式:汽车维修专业:每年消耗报废发动机10台、变速器10套是再正常不过了;数控专业:每月报废刀具成本超万元;教师精力:80%用于工具维护与重复示范,仅20%用于个性化指导。黑白工作室的软件引入后,上海南湖职校的实训数据发生显著变化:指标2003年(传统)2004年(虚拟仿真)变化率是年耗材成本90万元45万元-50%教师备课时间20小时/周8小时/周-60%“更关键的是,学生开始主动思考‘如何优化操作流程’,而不是机械重复。”该校实训中心毛老师评价道,“这恰恰是职业教育最缺失的‘创造力’。”

2.对行业:重新定义“技能评估”标准

传统等级工考试依赖考官主观判断,评分误差率高达15%。黑白工作室的软件通过操作轨迹记录、物理引擎模拟、数据行为分析,将评分误差率降至3%以内。上海人社局的探索为所有汽车维修工等级考试做了一个创新模式。这一技术的应用为后续十年职业教育信息化浪潮埋下伏笔。

3.对团队:从“学生创业”到“社会企业”的认知升级

2003年的黑白工作室,还带着浓厚的“校园气息”:团队成员白天上课,晚上编程,周末去职校调试;办公室墙上贴着“技术改变教育”的标语,桌上堆着泡面与电路板,实验室全是被拆的发动机、变速器等带着汽油味的零部件;在商业模式和产品不够体系的情况下,没有风险投资、没有人看好,所以也就“不融资、不扩张,先做好产品”。“现在回看,当时对‘创业’的理解很幼稚。“但正是这种‘幼稚’,让我们能专注解决真问题,做出好产品。”

四、时代注脚:2003年的技术基因与长期主义

1.技术路线:在“限制”中创新

2003年的中国,没有云计算、没有高性能显卡、甚至没有普及的宽带网络。黑白工作室的技术选择,本质上是“用算法弥补硬件不足”:通过拓扑优化降低模型复杂度;通过分层渲染提升交互流畅度;通过离线计算分散服务器压力。这种“在限制中创新”的基因,后来成为景格科技的核心竞争力——当时国内只有独家推广从而在职业院校市场有更多机会。

2.政策红利:职业教育改革的“第一波浪潮”

2003年的政策环境,为黑白工作室提供了天时:教育部启动“职业院校制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程”;各个院校将“减少耗材浪费”纳入职校考核指标;国家鼓励大学教授“技术转化”,为工作室提供免费办公场地。“我们不是幸运地赶上了风口,而是提前三年埋下了种子。”朱教授说,“当政策东风来时,我们已经有了成熟的产品和客户案例。”

3.长期主义:从“解决一个问题”到“改变一个行业”

2003年的黑白工作室,从未想过要成为“行业倡导者”。他们的目标很简单:让职业院校教师不再为耗材发愁;让学生能安全地反复练习;让技能评估更公平、更高效。这种“朴素的初心”,后来演变为景格科技的使命:“用技术缩小教育差距,让学习更加高效公平。”

2003年的光,照亮未来的路

2003年的中国,没有“元宇宙”、“人工智能”的喧嚣,却有一群年轻人在用最原始的方式——代码与算法,改变着职业教育的未来。当一张3D图纸替代了耗材仓库,他们看到的不仅是成本的降低,更是一个“技术向善”的可能:教育可以更公平,无需因地域或资源差异而妥协质量;技术可以更有温度,不仅服务于商业,更服务于人的成长;创业可以更纯粹,无需追逐风口,只需解决真问题。22年后,当景格科技的产品覆盖全国3500所职业院校,走出中国为东盟国家职业教育服务。当“虚拟仿真”成为职业教育标配,我们依然能在2003年的故事里,找到所有答案的起点——那是一个关于“技术如何创造社会价值”的朴素信仰,也是一群关于“年轻人如何改变世界”的永恒证明。