一、深入分析相关文件

教学能力比赛虽然每年的基本框架相似,但总会有些许变化。因此,深入分析比赛文件,并与前一年的文件进行比较,这样可以准确把握比赛的关键变化点。

理解文件的内容后,可采取“借鉴-模仿-创新”的策略。利用往年的优秀案例作为参考,深入学习其结构、思维过程、创新的教学方法及其如何巧妙地整合思政元素和信息技术等方面。

还可以积极关注相关公众号、网站等平台,以获取最新的比赛通知、公告、咨询和资料。通过多关注相关文献和讲座,可以对比赛有更深入的了解,从而在实际操作中更加得心应手。

二、建立互补型团队

在教学能力比赛中,团队合作也很重要。一般团队成员人数为3-4人。在组建团队时,重点应放在成员之间的优势互补上,确保团队能够在不同方面(如教案修订、实施报告撰写、现场教学展示、学生管理等)发挥各自的长处。同时,团队成员的年龄结构也应考虑合理搭配,最好包含不同年龄段的老师,以增加团队的多样性和丰富性。

三、选择创新的项目主题

专家评委每年都要审阅大量的项目,因此,一个具有创新性和吸引力的项目主题更有可能获得他们的关注。可以通过研究过去获奖的案例,并结合参赛要求来确定项目主题。

在选题时,建议从以下几个方面考虑:结合中国的国情和当前社会状况,确保所选主题具有引导性、时代感和专业性。这样的选题不仅能引起评委的兴趣,还能显示出项目的实用性和前瞻性。

1.挑战与机遇并存

面对诸如复杂的理论原理、难以理解的评价标准、繁杂的计算公式等挑战,需要特别注意。同时,应对设备使用、实际操作、高风险和高污染环境等实际操作方面的难题也需重视。

2.构建坚实基础

利用先进的教学工具如智慧教室、智能化实训室等来加强教学基础。同时,整合教学平台和信息化手段,不断进行课程改革,并且积累和分享教学经验。

3. 精心制作参赛资料

关注项目与当前岗位需求的相关性以及其推广价值。探索和展示新的工艺、技术和规范,以提高项目的实际应用价值和吸引力

4.增强课题的深度和广度

将课题内容扩展至更广泛的领域,如食品安全、环境保护等,以提升其社会意义。同时,融入中国文化、工匠精神、劳动精神等元素,丰富课题的内涵和影响力。

四、确保作品标题简明扼要

例如,对于《大气科学》这类课程,避免使用如“探索科学,发现真理”这样过于宽泛和抽象的标题。标题应直接而精确,能够清楚地反映作品的核心内容和特点。简洁的标题更易于理解和记忆,有助于快速吸引评委和观众的注意。

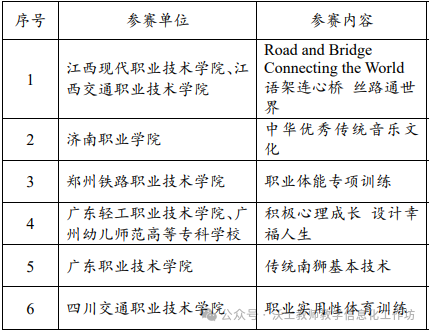

👇下图是2023年的国赛获奖作品,作品的命名要简洁易懂,凸显主题。

五、巧妙安排内容结构

1.组织内容时需遵循逻辑连贯性

重要的是,根据比赛规定,我们需要准备一个连续且完整的12或16学时的教学内容。在课程内容的重构过程中,重点不仅仅是为了参赛而重构这12/16学时的内容。相反,应该是对整个课程内容进行全面的重构,然后从中精心挑选出最适合展示的12/16个学时。这样做可以确保所提交的内容既完整又符合比赛的具体要求。

2.推动工作前进的重要依据

(1)教学设计的核心目标是提升教学效果。因此,所有教学设计活动都应该围绕这一核心目标展开。

(2)确定教学目标时,应基于预期的教学成果。这意味着所有的教学活动都应集中于实现这些明确的教学目标。

(3)为了实现这些目标,需要进行深入的学情分析和教学内容设计。同时,合理且适当地运用信息技术,采用有效的教学方法和技巧。在这个过程中,思政教育的文化内涵应该被巧妙地融入。

(4)最后,评估这些目标是否达成,需要依赖一个周密的评价考核体系。这包括确定评估者、评估内容和评估方法。

3. 精心制作参赛资料

在比赛规定的截止日期前,我们需要将所有参赛材料整理好并发送到指定地点。

由于这些资料是用于比赛的,因此它们的版式应该规范、整洁且具有吸引力。适当的视觉美化是必要的。在撰写和排版时,可以遵循以下建议👇👇

①内容准确 ④设计合理

②环节完整 ⑤重点突出

③要素齐全 ⑥规范完整

六、确保视频拍摄的真实性和互动性

在比赛视频拍摄中,关键在于凸显以学生为中心的教学理念。这意味着在拍摄时应特别注意摄影机的位置,以最大限度地展现师生间以及学生之间的互动。同时,要突出展示课程的特色和课堂的独特风格,比如统一的服装、场景布置和道具准备。

进行多次拍摄可以追求更高的质量,力求每个细节都接近完美。此外,在准备现场决赛的过程中,建议提前明确组员之间的职责分工,并多次进行现场环节的模拟演练。通过不断地演练和优化,可以有效地发现并改进不足之处,同时也有助于更熟悉决赛流程,并对比赛内容有更深刻的理解,从而做到充分准备,信心十足。

来源:沃土教师教学信息化工作坊。

版权声明:以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有,如涉及版权等问题,请及时与我们联系。